Галина Зарубина Zarubinkа предлагает вам познавательную прогулку

по старой доброй Москве.

- Сегодня речь пойдет о Замоскворечье, старинном купеческом районе Москвы. Михаил Юрьевич Лермонтов называл его «широкой долиной, усыпанной домами и церквами».

Наше знакомство с Замоскворечьем началось с Третьяковской галереи, а точнее с выставки «Шедевры пинакотеки Ватикана», куда мы с Еленой отправились в один из январских дней.

Выставка разместилась в Инженерном корпусе Третьяковки. Это современное здание, построенное в 1980г. Оно явно не вписывается в неорусский стиль галереи, но жизненно необходимо, т. к. все инженерно -технические службы размещены в нем. И временные выставки со всех уголков планеты стекаются именно сюда.

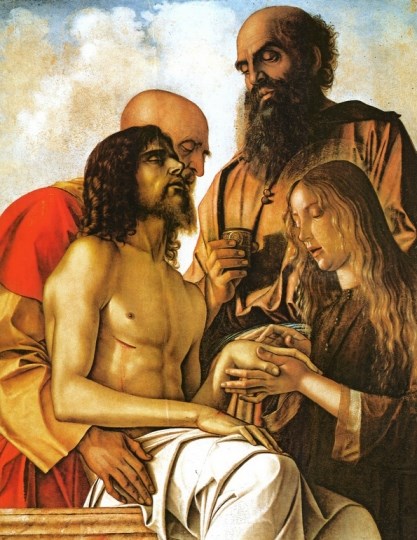

Слабая надежда, что нам разрешат фотографировать сокровища Ватикана, увы, не оправдалась. Экспозиция была уникальной. 42 шедевра мастеров 12-18 веков из музеев Ватикана. Такое количество полотен отправилось в путешествие в Третий Рим впервые. Перуджино, Караваджо, Джованни Беллини, Рафаэль…

Джованни Беллини. Оплакивание Христа с Иосифом Аримафейским, Никодимом и Марией Магдалиной. Около 1471-1474. Дерево, масло. 107x84 cм. Музеи Ватикана. Фото © Музеи Ватикана.

А в Ватикан из Третьяковки вскоре отправятся с ответным визитом русские полотна на евангельские темы.

Мы оплатили услуги аудиогида и не пожалели ни капли, ибо звучал из микрофона бархатный голос Вениамина Смехова и очень сочно, словно перекатывая виноградину языком, произносил он названия картин и имена художников на итальянский манер: «Джованни Беллини, … Пьетро Вануччи, прозванный Перуджино…»

Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо. Положение во гроб. Около 1603-1604. Холст, масло. 300x203 cм. Музеи Ватикана. Фото © Музеи Ватикана

Эта картина Караваджо считается главным шедевром выставки. Да и в начале 17-го века, когда художник написал ее , она считалась авангардной, т.к. своим неприкрытым трагизмом бунтовала против утонченного вкуса…

Подробнее о выставке можете прочитать здесь.

Итак, мы прикоснулись к культуре «Вечного Рима». Одухотворенные, выпорхнули мы из крепостных стен древнего Ватикана залов Третьяковки в январскую стылость Лаврушинского переулка и стали ждать нашего гида. И вот он пришел, чтобы «воспеть нам свое родное Замоскворечье».

Знакомьтесь, это Сергей, экскурсовод. Именно таких, как он, Татьяна называла «поцелованные Богом»! Он родился и живет в Замоскворечье и знает о нем все, а может и чуточку больше, и радостно делится этими знаниями с нами. Он привстает на цыпочки и дирижирует, когда рассказывает нам о кривых переулочках одно- и двухэтажной застройки, населенных некогда купцами Калашниковыми, Морозовыми, Рябушинскими, Третьяковыми и прочими Тит Титычами и Нил Нилычами.

- Итак, вперед, друзья мои, я расскажу вам, кто такие хамовники , познакомлю с Толмачевской и Кадашевской слободами! И это только начало!

За спиной очарованного певца Москвы купеческой в сени берез стоит храм Николы в Толмачах, домовая церковь галереи братьев Третьяковых.

Построен был храм в 17-м веке на средства купцов Добрыниных на месте старой деревянной церкви. Стиль- московское барокко. По фасаду пятиглавого здания идет пояс кокошников с заполнением в виде жемчужных раковин, как и на Архангельском соборе в Кремле.

Толмач – по-татарски значит «переводчик». И Толмацкая слобода выросла в Замоскворечье на том месте, где пролегала дорога из Кремля в Золотую Орду. Везли Великому хану подати по главной дороге, которая ныне так и зовется «Ордынка». Потому и нужны были толмачи. Вначале это были мирные татары, селившиеся вдоль Ордынки, а потом и русские переводчики. Кстати, изначально они делали это устно, присутствуя при посольских и деловых контактах и миссиях. Впоследствии, в Толмачевских переулках так и проживали переводчики с разных языков, служившие в Посольском приказе.

Для русских поселенцев этой слободы, а также для иноземцев, принявших православную веру, и была построена церковь Николая Чудотворца в Толмачах. В 1812 году, при нашествии Наполеона храм Николы Чудотворца удивительным образом не сгорел, а сокровища его уцелели, т.к. их спрятали под полом. Очередная трагедия разыгралась в 20-е годы прошлого столетия, когда большевики из храма вывезли 9 с лишком пудов золотых и серебряных сокровищ. Иконостас отдали в хозотдел Лубянки для смывки золота, а настоятеля отправили в лагеря, где он сгинул при пожаре. Сейчас храм вернули верующим. И хранится в нем величайшая русская святыня – икона Богоматери Владимирской. А раз в году по праздникам к прихожанам выносят «Троицу» Андрея Рублева.

На карте Замоскворечья видно, что переулки с историческими названиями Старомонетный, Малый Толмачевский, Лаврушинский подходят к Кадашевской набережной . Она идет не вдоль Москвы-реки, а ее старицы, называемой Водоотводным каналом. И все это входило в Кадашевскую слободу.

Старомонетный переулок проходит за этими чудесными маленькими купеческими домиками.

Государев хамовный двор в Замоскворечье был похож на Кремль.

Живописец Федор Алексеев увековечил мощь крепостных стен Хамовного двора. (Конец 18-го века).

В палатах этого средневекового завода ткачи, пряхи, швеи выделывали для царского двора белое льняное полотно - хаман. Челобитную били государю, чтобы поселиться в ткацкую слободу. Пользовались мастера из Хамовников определенными привилегиями. Платили малые налоги. Но место жительства им менять запрещалось и нельзя было выдавать девушек замуж в другие слободы.

А Петр Великий здесь учинил переустройство. Надо ему было ткать полотно для парусного флота. Он перевел хамовников на Яузу, а за крепкими стенами начали чеканить монету.

Переходим в Лаврушинский переулок. Назван он по имени домовладелицы Лаврушиной, некогда проживавшей здесь. К северо-востоку от него открывается вид на Большой Кремлевский дворец. Но наш взгляд магнитом притягивает не он. По четной стороне мы проходим вдоль главного здания Третьяковки.

Вот он- храм искусства , русский терем-теремок. Фасад был выполнен архитектором Калмыковым по проекту Виктора Васнецова, совместно с В. Н. Башкировым в 1899—1901гг.

А слева –скульптура самого создателя галереи. А в сталинское время на его месте стояла бронзовая фигура «Отца народов».

Братья Третьяковы, продолжая дело отца, начинали с льняных лавочек в торговых рядах, затем открыли магазин бумажных, полотняных и шерстяных товаров и бумагопрядильные фабрики в Костроме и развили это высокотехнологичное предприятие за короткое время до масштабов одной из самых крупных текстильных мануфактур Европы . В 1851 году Третьяковы приобрели новый дом около храма Николы в Толмачах, куда и переехали. Павел с юных лет трепетно относился к русской живописи, покупая работы, порой незнакомых художников на Сухаревском рынке. А поднаторев, прекратил все дела с перекупщиками и приобретал картины у самих художников.

«И не одни Третьяковы коллекционировали живопись. Но лишь Павел Третьяков поставил перед собой цель - "устроить в Москве художественный музеум или общественную картинную галерею". Этим делом, не прекращая до последнего вздоха предпринимательства, занимался свыше сорока лет, видя в нем миссию, возложенную на него Провидением. Не только первым покупал картины в мастерских и на выставках русских художников, опережая царя (за "Боярыню Морозову" заплатил Сурикову десять тысяч рублей). Он делал заказы, поощрял, вдохновлял художников вниманием, вкладывал в национальное искусство свое личное состояние», - пишет журналист и москвовед Лев Колодный.

Третьяков подарил бесценную коллекцию Москве, и… отказался от звания почетного гражданина города. А будучи смертельно больным, завещал не пополнять галерею новыми экспонатами и сделать вход в нее бесплатным. Оба пункта завещания остались невыполненными…

Ограда Третьяковки, как и первоначальный корпус , выполнены семейным архитектором Каминским.

Кстати, он же автор знаменитого Третьяковского проезда у стены Китай-города. Помните?

Проходим дальше.

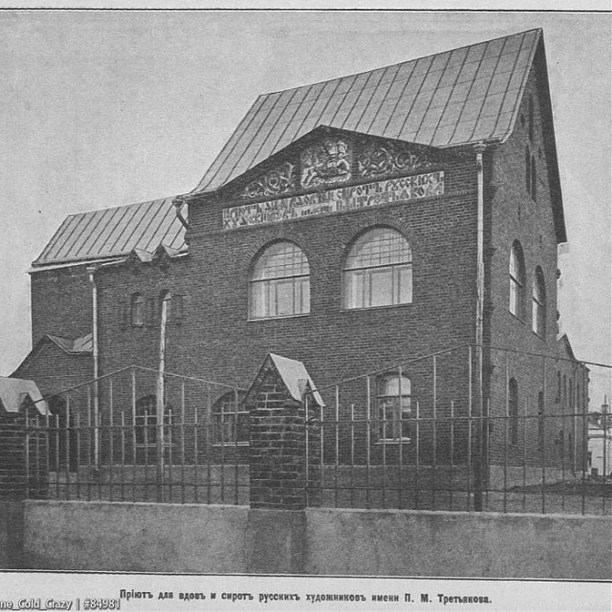

На нечетной стороне видим дом, построенный Третьяковым для вдов и сирот художников. Это первый «дом с нахлобучкой» на нашем пути. Дом был двухэтажным с двускатной щипцовой крышей и майоликовым гербом Москвы, да росписью вязью. Красота намеренно уничтожается большевиками. И пристраиваются два этажа.

А так он выглядел прежде. (Фото из интернета).

Вернемся буквально 200 метров назад, и мы увидим, прямо напротив Инженерного корпуса, знаменитый Дом писателей. Чудо Сталинского классицизма.

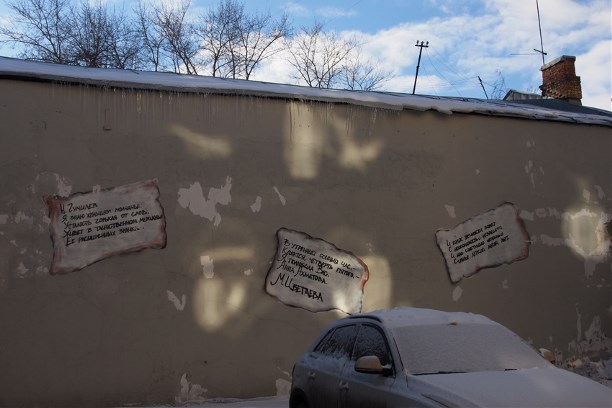

Помните, друзья, слова Марины Цветаевой об уходящей старой Москве:

«Слава прабабушек томных,

Домики старой Москвы,

Из переулочков скромных,

Все исчезаете вы...

Домики с знаком породы,

С видом ее сторожей,

Вас заменили уроды,

Грузные в шесть этажей.»

Поселить всех писателей под одной крышей, создать для них и кров и организовать творческое пространство задумал Иосиф Виссарионович в 30-е годы. Кого-то репрессировали и расстреляли: Осипа Мандельштама, Николая Клюева… А другим выдали ключи от квартир в писательском доме. Борис Пастернак и Паустовский, Катаев, Ильф и Петров, Агния Барто.

А вот Михаилу Афанасиевичу Булгакову не повезло, ему не выдали ордер на квартиру. И он отыгрался на этом доме нежными руками и гневным сердцем Маргариты-ведьмы. Именно в этом доме «Драмлита» она разгромила квартиру критика Латунского. А прототипом его послужил проживавший здесь критик Литовский, который был для Михаила Афанасьевича воплощением вселенского зла. Это он не пропускал в печать его «Зойкину квартиру», «Кабалу святош» …

А во дворе этой немыслимой громадины попирающей гармонию одно- и двухэтажной застройки, стоят каменные палаты 17-18 века думного дьяка Титова, служившего при дворе царя Алексея Михайловича, впоследствии перешедшие сыну его, главе московских стрельцов, а далее и внуку его, тоже военному лицу. Ныне здесь музей «Стрелецкая слобода».

В 17-м веке в Замоскворечье насчитывалось 6 стрелецких слобод. И назывались они, а также слободские храмы по фамилиям командиров полков.. Так, церковь в слободе полка Матвея Михайловича Вешнякова - Троицей в Вешняках, а…

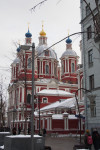

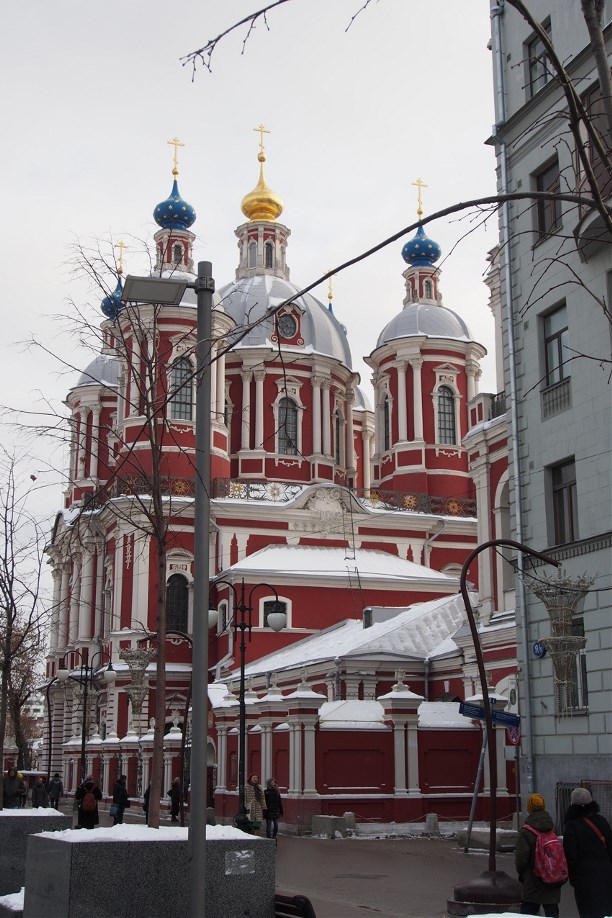

храм стрелецкого полка под командованием Богдана Клементьевича Пыжова звался Николой в Пыжах.

Обратите внимание, друзья, навершия крестов украшены коронами. А это значит, что это храм посещали царские особы.

Далее, мы возвращаемся в Лаврушинский переулок и направляемся в сторону Кадашевской слободы. Небесная хмурость развеялась , и солнце подмигнуло нам из-за облаков и пообещало ясность и чистоту замосквореченских пейзажей.

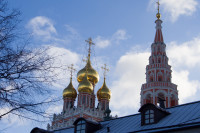

Перед нами переливаются золотом купола церкви Христова Воскресения в Кадашах.

Каменная церковь Воскресения Христова на месте деревянной была построена 1687 году на средства богатых купцов Добрыниных.

Воскресенская церковь в Кадашах была главной вертикалью Замоскворечья и определяла главную ось градостроения Москвы:

от кремлевской колокольни Ивана Великого …

и через Воскресенскую церковь в Кадашах проходит линия к дворцовой церкви Вознесения в Коломенском. Это мнение современных ученых историков.

Храм был славен своим колокольным звоном. После революции колокола сняли и отправили в Большой театр, где они звучат и по сей день в некоторых постановках. … Например, «Борис Годунов».

Музей «Кадашевская слобода».

Создатели его живут в перманентной борьбе с застройшиком , так называемых «Пяти столиц»,

Рядом находится здание бывшей колбасной фабрики купца Григория Григорьева, выходца из крестьян. Он развил свое дело до грандиозных масштабов. Своей продукцией он обеспечивал всю Россию и Европу. Как и все купцы почитал Бога и щедро занимался благотворительностью.

После революции выслан на родину без права иметь жилье. Скончался от голода в чистом поле…В 2000г. причислен к лику святых.

Мимо старинных каменных ворот

выходим в 3 Кадашевский переулочек и попадаем … в баню.

Архитектор Эрихсон , 1905г. постройки. Это красивое здание в стиле модерн принадлежало купцу Кузнецову. Банное дело он развил на высочайшем уровне. Ныне это лофт.

А теперь мы подходим к дому на Ордынке, 17. Опять дом с «нахлобучкой», в целых 3 этажа.

Это серое и неказистое здание в стиле конструктивизма , грубо выходящего на красную линию Ордынки ,буквально дышит и живет историей !

Это усадьба купцов Куманиных, построенная в конце XVIII века, и жили в ней и Достоевский, и Ахматова. Старинной кажется только ограда…

В середине XIX века владельцами усадьбы были купцы Куманины. Федор Михайлович Достоевский в детстве жил здесь у своей тётки. Некоторые литературоведы даже считают, что эта усадьба стала прототипом дома Парфёна Рогожина из романа «Идиот», а с семьи Куманиных писаны образы некоторых героев. Но в романе Рогожины живут в С.-Петербурге на Гороховой улице.

Большинство же москвичей знают этот дом именно как «Легендарную Ордынку», дом, в котором почти 30 лет, с 1938 по 1966 годы у своих друзей Ардовых жила Анна Ахматова, в квартире № 13.

«В утренний сонный час,

Кажется , четверть пятого,

Я полюбила вас, Анна Ахматова»

«Я была дерзкой , злой и веселой и вовсе не знала, что это счастье»

В июне 1941-го, Марина Цветаева приехала к Ахматовой, они 7 часов общались и …совершенно разочаровались друг в дружке. Две гениальные поэтессы. Наверное, это логично.

На данный момент стоит вопрос об устройстве в квартире Ардовых музея Анны Ахматовой.

Этот памятник Анне Ахматовой был выполнен по рисунку художника Амедео Модильяни, с которым Анна встречалась и посвятила ему немало романтических строк в своих стихах. Инициаторами установки памятника были братья Алексей Баталов и Михаил Ардов.

Это храм Иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» Построен на средства купцов Долговых и Куманиных. Трапезная и колокольня построены в 18 веке архитектором Баженовым, а после пожара в середине 19 века была достроена ротонда архитектором Бове.

Усадьба Афанасия Долгова.

А вот мы сворачиваем в сквер имени Шмелева, русского писателя, мыслителя, публициста.

«Шмелев – последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка»,– сказал в 1933 году А.И. Куприн. Наш гид горячо нам рекомендовал прочесть его произведение «Лето господне», в котором писатель с великой любовью рассказывает о своем родном Замоскворечье.

Напротив сквера, за чугунными воротами, отлитых на Демидовских заводах на Урале, находится бывшая усадьба Демидовых. Позже, после пожара 1812 года, фасад был перестроен. В дальнейшем, усадьба принадлежала графине Соллогуб, и здесь она устраивала литературные салоны.

Сейчас здесь находится библиотека им. Ушинского. А в начале 20-го века, это была мужская гимназия, в которой и учился Иван Шмелев.

Большая Ордынка, 24. Ранее, строго засекреченный знаменитый дом «Росатома» Построен в 1958г. Прежде, на этом месте находилось «Убежище для детей и престарелых имени И.А. Лямина» разрушенное бомбой в 1941г.

Мы остановились у входа в Марфо-Мариинскую обитель, основанную в начале 20-го века великой княгиней Елизаветой Федоровной . Внучка английской королевы Виктории, она считалась красивейшей невестой Европы. Она отвергла руку и сердце, предложенное ей будущим канцлером Германии Вильгельмом. Дав обет девственницы, вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, не нуждавшегося в женской ласке. После убийства мужа, продала все свои ценности и основала Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия.

Она спасала и лечила нищих и детей, рожденных в притонах. Она открыла первый приют для безнадежно больных задолго до первого хосписа в Англии.

Главный храм Елизавета заказала Алексею Щусеву. Он построил его в Древнерусском Псковско-Новгородском стиле.

Стены и своды расписал Михаил Нестеров.

Не раз Елизавете Федоровне предлагали покинуть Россию, но она не могла и не хотела оставить своих крестовых сестер. «Я русская, и хочу разделить со своим народом его горестную участь» Дальнейшая судьба основательницы трагична. Ее вместе со всей семьей Романовых сбросили в одну шахту и забросали гранатами. Была погребена в своем монастыре и причислена к лику святых.

Мы переходим на Малую Ордынку,

улицу, где родился «Колумб Замоскворечья», Николай Островский. Вот его маленький деревянный домик в глубине двора.

«В своих пьесах он (Островский) дал наиболее точную характеристику жизни патриархального купеческого Замоскворечья. Большинство героев драматурга – невежи и самодуры. Кстати, слово «самодур» ввел в литературный язык именно Островский, а происходит оно из мещанско-купеческого диалекта, куда, в свою очередь, попало из устной народной речи. «Самодурство! Сейчас видно, что из купеческого рода», – восклицает Барбарисов из пьесы Островского «Не от мира сего».

Вся купеческая Малая Ордынка низенькая «полутораэтажная»

К сожалению, у нас оставалось совсем немного времени.

Сергей обещал нам провести бесплатную экскурсию летом, ибо нельзя было объять одним махом купеческое Замоскворечье, некогда сверкавшее и переливающееся золотом куполов и наполнявшее воздух малиновым перезвоном колоколов…

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий бесконечный и жизнерадостный «Гульбарий»! ;)

Как думаете, почему главная улица Замоскворечья называется Большая Ордынка?